3M悠々クラブ“ウォーキングの会”

第245回碑文谷の歴史と緑を歩く報告書

2025年7月7日

碑文谷は目黒区内でも古い歴史を持つ地域です。江戸時代は目黒六か村(上・中・下目黒村、三田村、碑文谷村、衾村)の一つに数えられ、隣接の衾村と合併した明治22年(1889)からは「碑衾村」と呼ばれるようになりました。目黒名物の筍をはじめ、米、麦、野菜などの栽培が盛んで、のどかな近郊農村だった碑文谷も、関東大震災を境に大きく変貌し始めます。

地震で家を失った多くの人々がこの地に移り住み、また目蒲線や東横線の開通によって、周辺の田畑もどんどん宅地に変わっていきました。震災後の碑文谷界隈は、住宅地の中に商店や中小工場が混在する町に生まれ変わり、今もその名残をとどめています。

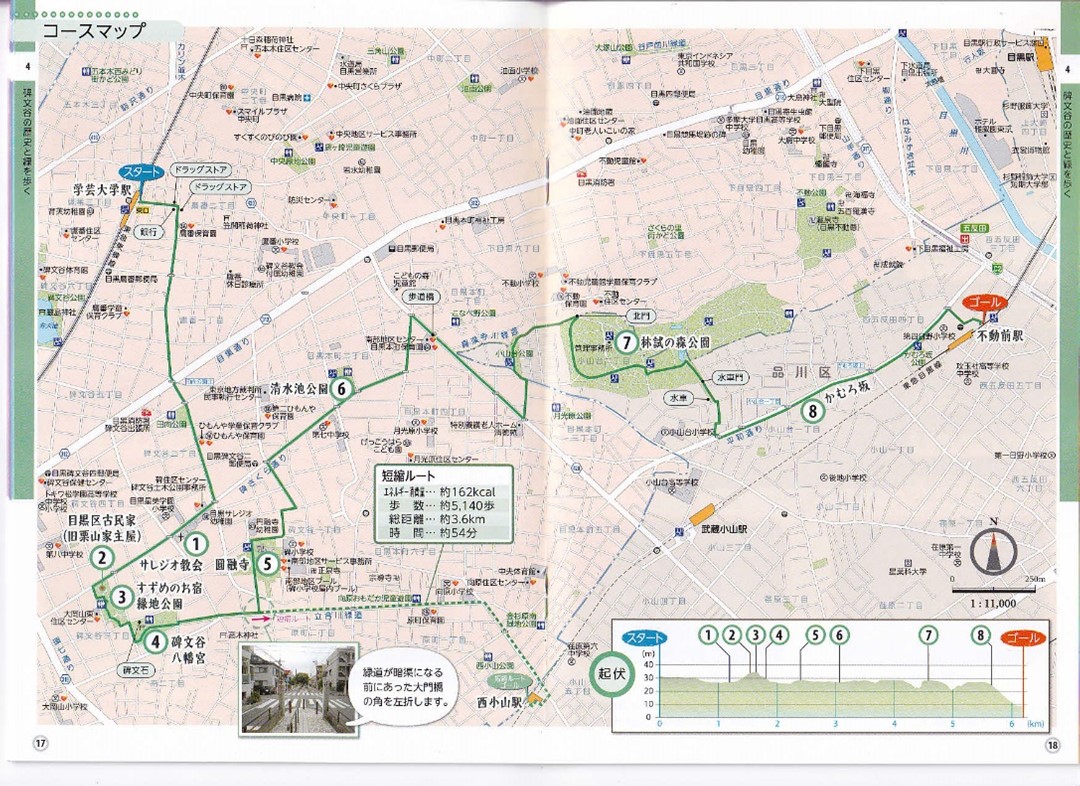

7月3日(木)10:00 梅雨明けのような気温が高い中、東急東横線学芸大学駅改札口に19名が集合しました。

商店街を少し歩き、銀行の先を右折してしばらく歩くと目黒通りにぶつかります。目黒通りを渡りさらにまっすぐ歩き、碑さくら通りを右折すると最初の目的地サレジオ教会がありました。

1. サレジオ教会

白い外壁に、青い屋根、36mの高い鐘塔をいただくサレジオ教会はこの界隈ではひときわ目立つ存在です。イタリアに本部を持つカトリック教会{サレジオ修道会}の手によって、昭和29年(1954)に建てられました。ロマネスク様式の優美さが人気を呼んでいます。教会の中はアーチ状の高い天井となっており、イタリア産の大理石で装飾された祭壇や色鮮やかなステンドグラスによって、美しくも厳かな雰囲気に満ちています。ここで記念の集合写真を撮りました。

さらに歩くとすずめのお宿緑地公園が現れ、その中に目黒区古民家がありました。

2. 目黒区古民家(旧栗山家主屋)

かつての衾村の旧家・栗山家の母屋を移築して復元したものです。栗山家は江戸時代の頃は代々「年寄」という村の重要な役職をつとめた高い格式を誇る家柄でした。板敷きの広い居間のほか、奥に客間まで備えた母屋はふつうの農家よりずっと大きく、一般には禁じられていた「長屋門」も建てることを許されていました。ここは上がることが出来ました。

3. すずめのお宿緑地公園

筍の特産地として知られ、昔は見事な竹林が至る所に見られた目黒。都市化に伴い、すでにその大半が消滅してしまいましたが、ちょうど碑文谷八幡宮のすぐそばに、かつての名残をとどめる竹林が今も健在です。昭和の初め、この竹林には数千羽のすずめが生息しており、人々から「すずめのお宿」の名で呼ばれていました。

すずめのお宿緑地公園に隣接するように碑文谷八幡宮がありました。

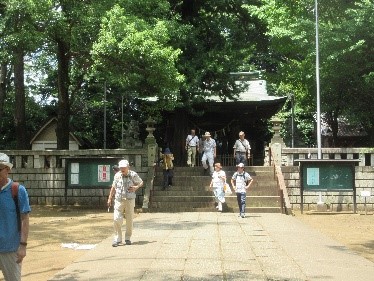

4. 碑文谷八幡宮

この神社は、昔から碑文谷の鎮守さまとして地元の人々に親しまれてきましたが、創建は鎌倉時代とも室町時代とも伝えられるだけで、確かなことはわかっていません。現在の社殿は延宝2年(1674)に建てられ、その後明治5年(1872)に再建、同20年(1887)に改築されています。

社殿の右隣に、高さ75cmほどの乳白色の石が大切に保存されています。これが「碑文谷」の地名の起源となったといわれる「碑文石」です。

碑文谷八幡宮を出て、立会川緑道を歩くと左側に大きなお寺が見えてきました。これが圓融寺です。

5. 圓融寺

節分の豆まき行事には大勢の人でにぎわう圓融寺。その歴史は波乱に満ちています。平安初期の仁寿3年(853)、天台宗の高僧慈覚大師がこの地に寺を開き、法服寺と名づけました。これが圓融寺の起源です。法服寺は約400年後の弘安6年(1283)、日源上人によって日蓮宗に改宗され、名も法華寺と改められました。世田谷城主吉良氏などの庇護を受け、「碑文谷の法華寺」と呼ばれ栄えましたが、日蓮宗以外の人からは供物を受けず、供養もしない「不受不施」の教義を固く守り通したため、のちの徳川幕府と対立しました。再三の弾圧の結果、法華寺は取り潰しにあい、再び天台宗の寺に戻されました。その後、圓融寺と三度名を改め、今日に至っています。ここには王貞治・張本勲・渡哲也・西城秀樹の墓がありました(王・張本は生前墓)。

圓融寺の裏から再び碑さくら通りを今度は東に向かうと左手に清水池公園が見えてきました。

6. 清水池公園

公園の広さは約5,800㎡ですがその1/3が清水池であり、昔は碑文谷村の水田灌漑用に使われていました。昭和27年(1952)からは、池にたくさんのコイやヘラブナが放流され、区内で唯一の釣りもできる公園として人気を集めています。

さらに碑さくら通りを東に進むと林試の森公園に出ました。

7. 林試の森公園

林業試験場跡地の公園です。広い公園に多くの珍しい樹木や巨樹、多種類の野鳥が見られました。

林試の森公園を出て平和通りに向かい、さらに細い脇道を通ると東急目黒線武蔵小山駅に到着しました。約6km、8000歩、2時間のウォーキングコースでした。

次回は246回「東海道川崎宿をたどる」です。

日 時:2025年(令和7年)9月9日(火)午前10時

集合場所:京急川崎駅 西口改札外高架下(雨天決行)

概 略:東海道川崎宿は元和9(1623)年に、品川・神奈川両宿の伝馬負担を軽減するために開設された宿場町です。川崎宿は空襲で焼けてしまい現存する建物はありませんが、東海道かわさき宿交流館に復元模型があり、往時を偲ぶことが出来ます。市場の一里塚は江戸から五里目の塚に当たり、京都に向かって左側の塚が現存しています。

コ ー ス:京急川崎駅→六郷の渡し跡→東海道かわさき宿交流館→芭蕉ポケットパーク→芭蕉句碑→八丁畷→市場の一里塚→鶴見市場駅

約5kmの平坦なコースです。

記事

川俣裕章