3M悠々クラブ“ウォーキングの会”

238回 荻窪南の歴史を訪れる報告書

2024年12月13日

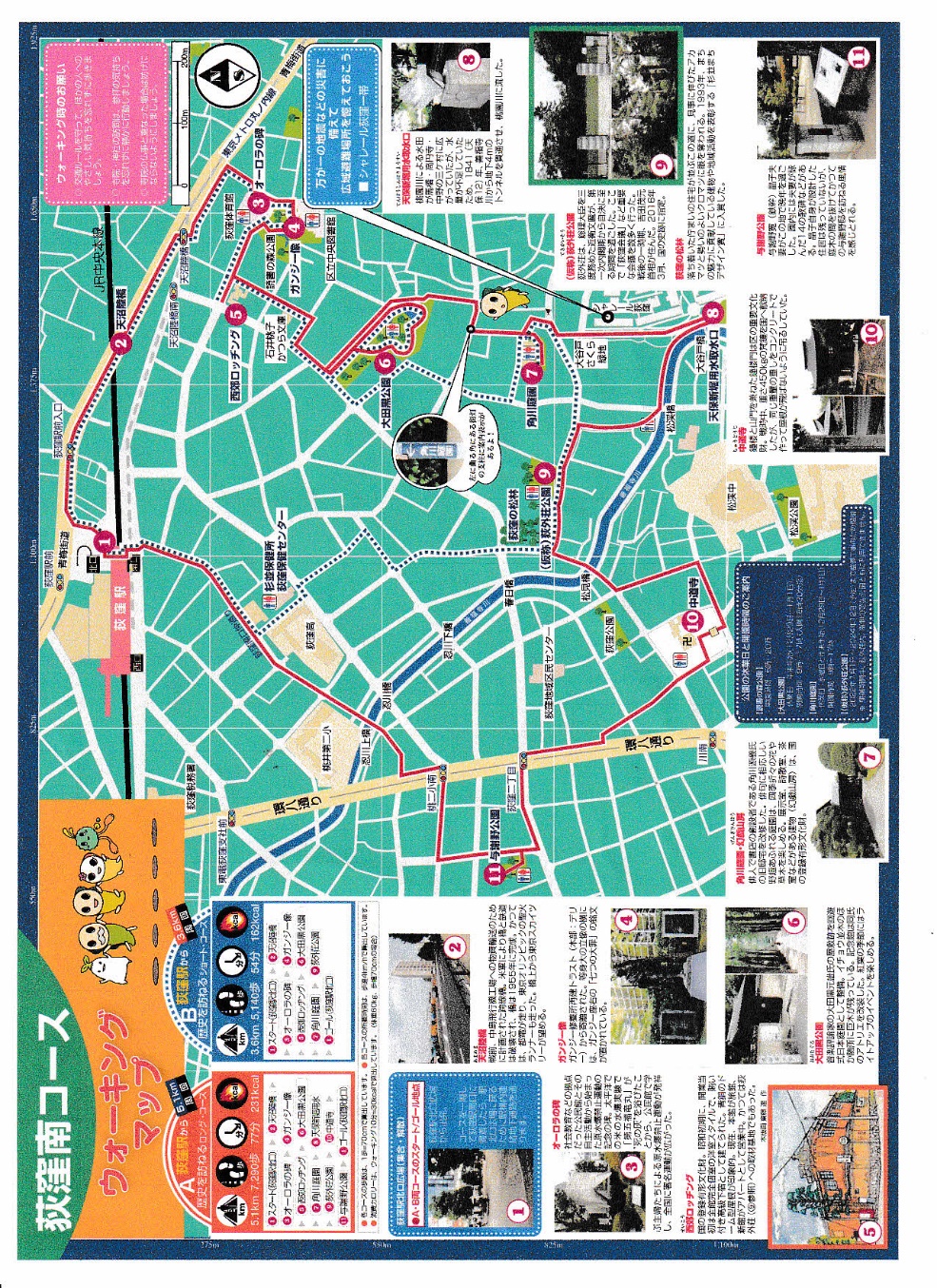

12月12日(木)10:00 JR中央線及び東京メトロ丸ノ内泉線の荻窪駅東改札を出て北口に向かい北口広場に集合する予定でしたが寒気が強くなってきたので東改札口近くに集まり10時に北口広場に22名が集まりました。今回は前月なくなられた会員の斉藤守弘さんへの黙祷を捧げ、続いて初参加の中川昌衛さんと菊池高彦さんを紹介しました。

青梅街道を新宿方向に歩きますと、すぐ天沼陸橋が現れます。戦前、中島飛行機工場への物資輸送のために計画された跨線橋。米軍により橋と鉄道は破壊されましたが、1955年に橋が再建されました。かつては都電が走り、東京オリンピックの聖火ランナーも走りました。橋上から東京スカイツリーが望めます。

さらに青梅街道を歩きますと、右に荻窪体育館という看板がありますので、そこを右折して少し歩くと荻窪体育館に出て、そこにオーロラの碑がありました。オーロラの碑は社会教育などの拠点だった公民館と、公民館で学ぶ主婦たちの自主活動から始まった原水爆禁止運動が発祥し、全国に署名運動が広がった、そういった運動の記念の碑として建てられました。

荻窪体育館の隣の区立中央図書館の裏に行くと、ガンジー像がありました。ガンジー像はガンジー修養所再建トラスト(本部:デリー)から寄贈された像で、等身大の像の横にはガンジー座右の「7つの大罪」の銘文が置かれています。

荻窪体育館の前の道を西に進むと、西郊ロッジングが現れました。西郊ロッジングは国の登録有形文化財で、昭和初期に、開業当初は全館完全個室の洋室スタイルで、賄い付き高級下宿として建てられました。青銅のドーム型屋根が印象的。現在、本館が旅館、新館がアパートとして営業中です。

西郊ロッジングを南に歩くと、大田黒公園に着きました。大田黒公園は、大田黒元雄氏の屋敷跡を杉並区が日本庭園として整備し、1981年10月1日に開園したものです。大田黒氏は86歳で逝去されるまで47年間余りにわたって、この地で音楽活動を続けられ晩年を過ごされました。公園化に際し、できる限り原型保存を図り従前からあった池の再現をし、園内にはケヤキ、クロマツ、アカマツ、シイノキなどの巨木がうっそうと茂っています。また、数寄屋作り茶室、民家の土間を思わせるような休憩室のほかに、氏の仕事部屋であったベンガラ色の記念館が保存されています。昭和8年に建築された当時としては珍しい西洋風の建造物です。

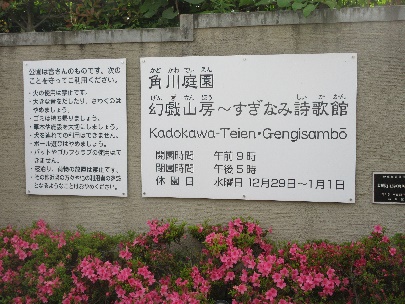

大田黒公園を出て南に歩くと、角川庭園が現れました。角川庭園は俳人で書店の創設者である角川源義氏の旧邸宅を改修しました。俳句に相応しい野趣溢れる庭園は、四季折々の花や草木を楽しむことが出来ます。展示室、詩歌室、茶室などがある建物は、国の登録有形文化財になっています。

角川庭園を出てしばらく歩くと。荻外荘公園が現れました。荻外荘は、内閣総理大臣を3度務めた政治家 近衞文麿が、昭和12年(1937年)の第一次内閣期から20年(1945年)12月の自決に至る期間を過ごし、昭和前期の政治の転換点となる会議を数多く行ったところです。このような歴史を持つことから、日本政治史上重要な場所であるとして、平成28年(2016年)3月に国の史跡に指定されました。杉並区は、近衞らが重要な会談を行い政治の表舞台となった時代の姿を、創建の地 荻窪によみがえらせ、今年12月8日に区立公園として公開しました。

荻外荘公園を出て善福寺側沿いを歩き、環八手前を右に曲がり荻窪駅に向かいます。途中から荻窪南口の賑やかな商店街を抜けると荻窪駅南口です。ここで解散、見学を含めて2時間、8000歩のウォーキングでした。

次回は239回「荏原七福神参り」です。

日 時:2025年1月9日(木)10:00

集合場所:JR京浜東北線大井町中央改札口

荏原七福神は、万葉集にも記されている「荏原」の歴史と、当地の由緒ある7つの社寺に触れる機会の一つとして、1991年に始まりました。2時間30分14000歩程度の長距離となりますがショートカットも可能です。

大井町駅→大井蔵王権現神社(福禄寿)→不動院・東光寺(毘沙門天)→養玉院・如来寺(布袋尊)→蛇窪神社(辨財天)→法連寺(恵比寿)→小山八幡神社(大黒天)→摩耶寺(寿老人)→西小山駅

記事

川俣裕章